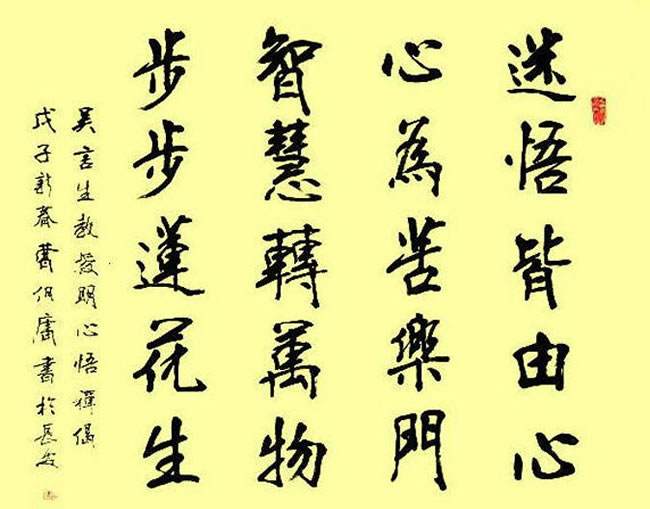

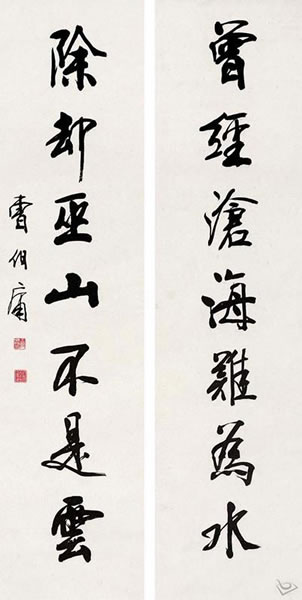

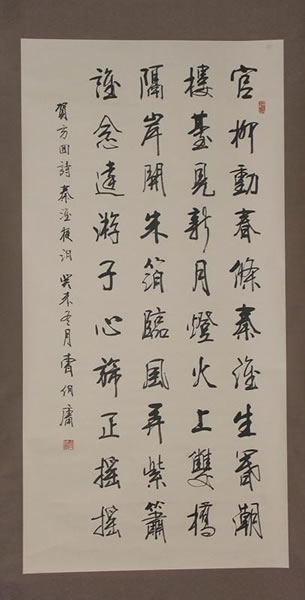

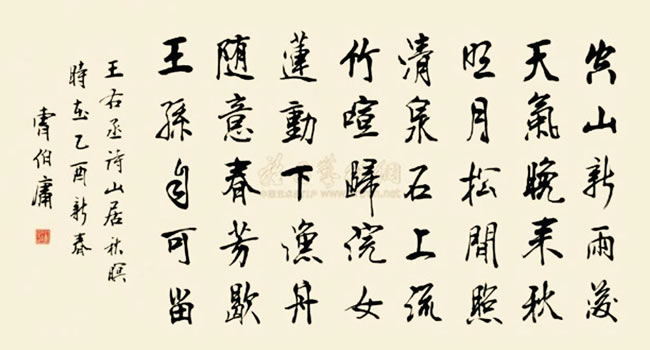

曹伯庸书法价格

编辑按:这是一二年曹伯庸先生去世一周年时微末教授写的一点纪念文字,六年已经过去,那天无意中翻到旧稿一一一一它一直在 那本书里夹着,从未露面!

曹伯庸(1930-2011),陕西礼泉人,陕西师大中文系教授,中国著名书法大师之一。 出身于书香门 第,幼继庭训,悉心临摹欧阳询《九成宫礼泉铭》,培养了爱好书法的兴趣。中年后,广涉诸家,在吸收各家之长的基础上融会贯 通,逐渐形成自己的书法风格,其作品的艺术境界益炉火纯青。而且除了书法,曹伯庸教授的绘画和诗词也别具一格,颇有水平。

◎微 末

曹伯庸先生离世快一年了,但至今没有给先生写过一句纪念文字。当然,这在我是不能宽恕的。不知何故,大多离自己很 近的人,如果真的需要用文字去细细描述或做别的文字工夫,还真是无话可说。所以他的老友作家侯雁北是那样,他的老伴也是那 样,似乎这种哀伤全部化在了与之相处的细枝末节里,以至让他渗透于我们的每一寸记忆而无需一下子堆在一起要用文字去铺费。 古人有长歌当哭,而我们对曹老师却是长哭当歌了。

我和曹老师住在同一个院子,中间只隔一栋四层 的矮楼。我在北,他在南,我住顶层,他住一层,如果我声音稍大一点,他就能听到我的声音。差不多有十年的时间,我总是在早 上去上班的路上,看到一个老头拄着一根看上去很重的拐杖(这是他上一世纪五十年代留下的),手里小心地提着早点,要么在我 前面,要么在我后面,或者刚刚走过一颗树而又正好挡着我的眼睛。那个印象如同儿时对祖父的那种记忆,他是那么清晰……通身 的衣服总是那样简单地黄着,接近褐土的颜色,永远有一顶同样颜色的礼帽和手杖。然而,他的速度像无限循环的小数,一点点慢 下来……慢下来 ……

这

就是二 十年来,曹老师在我的记忆里留下得最深刻的样子。在他离世的前半年,总不那么习惯,每每想起或碰到与他相关的情景或事件, 这个镜像就显现出来。尤其是夜晚,经常睡到一半的时候,他就好像坐在我屋子里的椅子上,只要脑子里稍有空闲,他立刻就会从 椅子里站起来,进入我的思想。有时,待我安静下来,就一直想,这个可敬的老人,似乎在生前有什么话要对我说,或者有什么事 情要我做。但因为走得太匆忙,我根本来不及做任何准备,想着明天或后天,他依然还会是那个样子,只要拨通他家里的座机电话 ,他永远都会在那边——他家里的沙发上,等大哥(他的大儿子频阳)把电话接完,然后再传达给他,谁会想那么多呢?谁会想到 在他进入昏迷的一个半小时前,我们还在一起说话,一起看他的学生拿来的字,一起点评。他当时话尽管不多,但却很到位,像从 前我拿着自己的字让他点评一样,他总是说:“多看前人的东西、多阅读、多想”。说到兴奋处,他依然爽笑,疑异处也依然让身 体离开椅背,现出常见的惊讶的神情。

“多看前人的东西、多阅读、多想”。这是再寻常不过的告诫了,但对我,似乎更有纵深的意义。二十多年前,记得在恩师卫俊秀 先生那里,也曾听到这样的教诲,而那时,我也是拿着自己的一副得意之作,让卫老指点时,发现卫老左面的旧沙发上多了一个看 上去显然与卫老不同的半老年人——因为屋子光线太暗,我只看见他头上的平顶鸭舌帽和大概和蔼的面容。卫老欠了欠身,把身体 侧向左边说:“这是你曹老师”,然后把目光转向那老人又说:“这是咱们校卫生室的小沈,也写字”。那是我第一次见曹伯庸老 师。卫老点评过我的字后,他也静静地看了足有五分钟,而最后留给我的就是那“三多”,普通的再不能普通的忠告。那时,我真 的太年轻了。

90年代,曹伯庸先生和微末教授

自那次在恩师卫老那里与曹老师邂逅之后,似乎在路上或医院里总能碰到他。见面的次数多了,自然就熟识起来。日复一日 ,年复一年,我们都生活在这个相对封闭的世界里,像两颗挨得很近的树,能看到同样的东西,同一种变化,也能感知到彼此之间 的一些改变。有一年夏天,我就问他:曹老师,你最近走路有些不对,是不是腿痛?他说:“老是没劲,腿软”。后来,我给他抽 血,做了一些必要的检查,结果是:他的血糖浓度是8.8毫摩尔每升,这个数字我记得太清楚了。这个看上去挺好的数字,却给曹老 师带来了他没法预见的伤害。我记得当时曹老师似乎没有什么太大的反常,他像平常那样,半笑着说:“是糖尿病罢”,我安慰他 说:还不算,只是高一点,控制一下就行了。我知道,我说这话时心里一直在发虚。如果从专业方面考虑,在那一瞬间,我甚至能 想到一切有关这种疾病的后果,但我不能对他说那么多,况且,他根本就没有再继续追问下去,他像我们在路上碰到时那样,简单 的相互问候或别的,然后转身慢慢离开。而那时,我似乎才发现,他手里多了一根拐杖。

他的背影在渐渐地改变,我的印象也一并在有关他 的记忆处不断地调整,这个越来越慢的老头,在我的生命中就像一座巨大的时钟,每当我面对他时,那些医学专业的联想就会被这 个时钟敲得令人发颤。我越想回避这个事实,我的心就越会受到撼动。我能想象到一个人在黑暗里行走的情景,但我无法想象一个 人正在走向黑暗而并不知道自己在走的情景。他的那种微笑,不知是否能被我们真正理解,但,我想,至少要比我看着他远去的背 影时所想的要深邃得多、透彻得多。

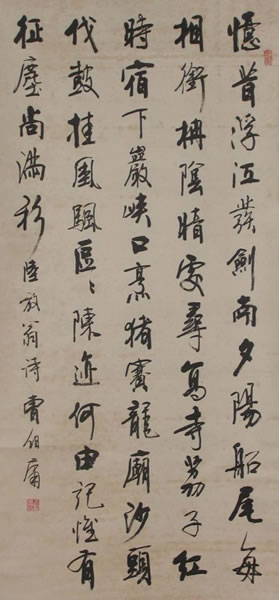

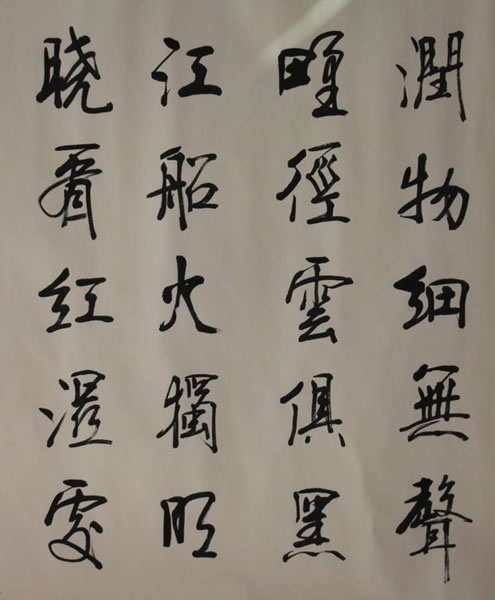

曹伯庸先生 书法作品

我们依然在这些熟悉的路上碰面,他依然像从前那样来校医院看病、开药。我给他找了几个内科大夫,做了几次全 面的会诊,并制定了一个可行的治疗方案。我的任务就是,每月至少两次监护曹老师的血糖、血脂、肝肾功的指标。曹老师的血管 还不错,总能一针见血。但是有个不好的情况是,他右臂上的那根血管,十几年来一直都在用,而没有替换。他也总是一面用棉签 按住针眼,一面开玩笑地说:“这根血管功劳大,救命呢”!十分可喜的是,曹老师的血糖浓度在多年的控制下始终没有超过9毫摩 尔每升,一般徘徊在8毫摩尔每升左右,同时,他的肾功能及肝功能都很好。因为,每次抽血检查,我都会把肾功和肝功一次性做全 ,以防并发症发生。然而,让我最遗憾的是,我只考虑了曹老师的血糖水平及由此将会引起的并发症,却万万没有想到脖子以上他 的高血压和脑血管梗塞。

他终于住到校 医院那间单人病房了,这是我知道的他的第一次住院经历。我去看他时,大哥一再给我说,他也没想到曹老师的血压会突然高起来 ,并告诉我他家买的那个血压计把人害了,都高成啥了,但那数字还显示正常。当然这一点,谁能补救呢?看着他躺在病床上,眼 睛微闭着,神情非常淡然。等他醒来时,一切似乎又和从前没有两样,相同的笑容,一样的表情,还是那样缓慢的动作。大哥说“ 不要紧,大医院检查说,轻微脑梗,回来治疗方便”。

大约两个月后,我在医院的楼道里,看到他拄着拐 杖正朝门外走,而那时,应该是我真正地第一回用心站在他的背后,一直目送到他离开我的视野。他真的比从前更慢了,他那迟迟 迈出的步子,好像一直在等待手里的拐杖提前确定好位置或者稳定之后,才肯把一只腿抬起来。于是我突然想到,至少有两回,应 该是头一回去他的旧家、新家时的情景:白天,都是一层,光线很暗,只是客厅的古式家具摆放的位置不同,茶几都是摆在离光最 亮的地方。曹老师坐在沙发上。因为旧家是侧光而新家是背光,所以,我只能从侧面或正面看到他模糊的脸面。他见我的第一动作 总是让我抽烟或指着茶几上的玻璃杯让我喝茶,或者起身去桌边的书堆从里面抽出一本书来让我看。他的每一个动作,都那么真切 地显现在我的眼前,同样,他那迟缓的近乎被分解开来的行止,如同放慢的镜头,在宁静的时间里悄悄被触动,以致于让我认为, 他以及他的世界,像一个盒子,如果把时间想象成一束光线或一堆颗粒,那么它们要经过那个盒子时都必须是先调慢它们行进的速 度,只有等它们通过那盒子以后,才可以按照原来的速度继续。我或许太快了,没有时间把我们的世界想象成他的世界。我目送他 的背影倒不如说,他一直都在那边,背对着我们的世界在静静等待我们的归来。

其实,真正说起来我们有多少人能比曹老师 更幸运呢?熟悉他的人没有人不知道他在书法以及碑版学上的名望。而大多数人却不知道他在自己的生活里,尤其是晚年。我所看 到的,他更有一个非常完美的家庭,拥有四个儿子和一个女儿,他们都很孝顺,无论是儿媳还是女婿,他们对待父母的孝心,真是 令我感动。我经常在他家碰到就是阿姨和大哥。听大哥说,他提前退休,专门回家伺候二位老人。近乎五年的时间,每天这些儿女 、儿媳们轮换给曹老师洗脚和做腿脚按摩。我常常想,老爷子真的很幸福,他把自己练就成一个绝慢的老头,以人生最平淡的心境 做学问、写字。还求什么呢?况且,这能求来么?

直到今年上半年三月底,也就是曹老师离世前的十 天,不知何故,我突然想去看望他老人家。我像平时那样,照例去叩他家的门。打开房门的依然是大哥,门刚一打开,那一束从北 窗透过的光也依然把我的视线集中在他常坐的那个沙发上,而那天跟他说话的像是多了一个人。曹老师看上去跟平常我见到的样子 差不多,只是话少些,示意我坐下之后,这时我才注意到这个陌生人。而陌生人赶快起身,向我介绍说他把曹老师叫姨夫,也写字 ,今天就是拿字求指点的。等我坐定之后,曹老师说:“你给他看一下”,我有些不好意思,便说:“曹老师,有你在,我哪有资 格评”!那陌生人接话说:“曹老师看过了,只是不说一个字嘛”!口气略有埋怨之意。后来,我们大约说了一个小时的话,上文 我提到的“三多”,就是在他看了那人的字之后,再次告诫他的。临走前,曹老师从沙发上起来送我,走路怪怪的。我就问大哥, 大哥说,前段时间不小心坐空坐到地下了,尾椎受伤,所以不敢放心走。而我看见他走路的步子,倒觉得比从前快,只是步子更碎 更小了。

那是我见曹老师的最后一面, 确切地说那是永别。至于我离开后的一个半小时,他怎么进入昏迷,之后又如何被120送进博爱医院,我是无从想象的。整个第二天 早上七点半大哥把电话打给我、直到我从床上跳起来、飞奔到博爱医院住院部的七楼,真不知道这个过程是怎样完成的。我一直无 法见到昏迷以后的他的容颜。只是偶尔在护士们打扫卫生的那一瞬间,才能从门缝里看到曹老师躺着的那张床,和床头视屏上那些 不断跳动的数字和曲线,但无论如何,我看不到他的脸。曹老师昏迷了整整十天,我去了六次,在我和大哥以及全部亲人的等待中 ,第十天,曹老师悄然离开了我们的世界。

追悼会那天,风很大,大约有五六百人静默在哀乐 声中,似乎没有听到我平常去三兆时听到的那种哭泣声。大家默默站着,最后静静离开。与曹老师做最后的告别时,我见到那个让 曹老师看字的陌生人了,他紧紧地握住我的手,一直不放,那饱含泪水的眼睛,也一直在告诉我,是我们两人共同见证,曹老师那 最后的时刻,是和我们一起度过的。那将是一个永远的纪念,也是我们的幸运。

写到这里,我忽然想起,我还没未得及就曹老师的 书法做过一个字的描述。同时,又想到曹老师过百日的半个月前,大哥突然来电话告诉我,曹老师百日纪念那天,最好在书法方面 给他写点东西。当时,我的脑子一片空茫,直到现在,我才有心情把这二十年来与曹老师相处的星星点点、零零总总写成这些文字 。而书法于我虽然不是什么主业,但接触时间长了,自然也有些感知。曹老师的书法成就,我还是沿用几年前我在拙作《书法原境 论》里“二十世纪陕西书坛的终结”一文中,提到对曹老师书法的定位:

曹伯庸,著名学者型书法家。他是陕西书坛由刘自 椟、卫俊秀等老一辈书法家群体向吴三大、茹桂等书法家群体过渡时期出现的一位极其重要的书法家。他也是陕西书坛学院派最具 人文气质的书法家,他的静气和恬淡,一直以来,深受学界和社会的普遍敬重。在他的血液中,家传的中国式的大族文人底质和精 髓于某个颇为适当的时刻凝聚在一起,将他推进了一种身不由己地不自觉的学者化状态。故而,他的书法艺术表达,由此划分了所 谓学者化的书法家和书法家的学者化两种难以廓清的界线并使其真伪得以确认。因为,在他身上流动的能够被我们发现的那些文化 底蕴,是不完全靠后天的修炼能够互助互长的。他的书法作品几乎承传了礼泉宋伯鲁那种文人书法最直接的心理格调和中庸的艺术 语境,清淡静简、谦和优雅。正如古人所云:“不激不励,而风规自远”。他是陕西书坛的另一种境界和另一种人格化的标示,也 是陕西书坛最后一位平静的守望者。

曹 老师离开了我们,但他却没有离开书法,是我们离开了曹老师,也离开了书法。在这个不断怪异的时代,曹老师以他的方式走完了 一生,似乎没有什么东西能够改变他的速度。我不知道他要去的世界是什么样子,但我知道他以及如同他那样的一大批人,永远会 在另一个世界,为我们这些匆忙的人拨亮人生、艺术的希望之光。

版权声明:本文内容由互联网用户投稿及网络搜集,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系QQ:37996619(同微信)举报,一经查实,本站将立刻删除。

上一篇:刘良书法多少钱一平尺

下一篇:陈忠实字画多少钱一平尺